por BioBioChile

19 de julio de 2025

VER RESUMEN

Gabriel Salazar, reconocido historiador chileno y padre de la nueva historia social en Chile, propone una visión crítica hacia el sistema político postdictadura y apoya a los movimientos sociales. Su enfoque busca sistematizar el saber de dichos movimientos, abarcando todas las clases populares. Considera al pueblo como detentor de la historicidad y la soberanía, en contraposición a una elite que busca mantener su privilegio a través de la violencia.

Jorge Iván Vergara

Fabián García

Universidad de Concepción

Primera Parte: Historia social, pueblo y soberanía

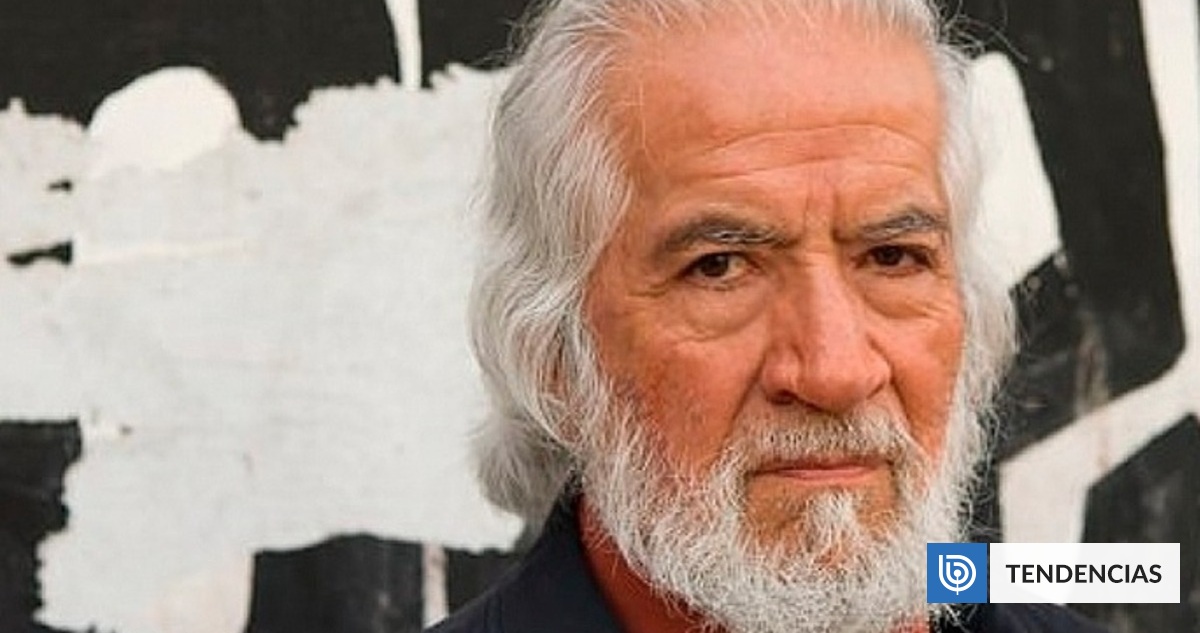

Gabriel Salazar es uno de los historiadores más reconocidos de nuestro país. Autor de una extensa obra que se extiende por cuatro décadas, en el año 2006 se le otorgó el Premio Nacional de Historia. Considerado el padre de la nueva historia social en Chile, Salazar es igualmente conocido por su postura crítica hacia el sistema político erigido después de la dictadura y su resuelto apoyo a los movimientos sociales.

No se trata de dos aspectos separados. La historia social practicada por Salazar “es una ciencia que prepara la venida de los nuevos movimientos sociales” (Salazar, Gabriel. La historia desde abajo y desde dentro, Taurus, Santiago, 2017). Salazar busca sistematizar el saber social de dichos movimientos, enriquecido en las diversas experiencias de lucha, (Salazar, Gabriel. La violencia política popular en las Grandes Alamedas, LOM Ediciones, Santiago, 2006, 16-18). Buscaremos aquí reconstruir sus argumentos respecto a dicha relación entre historia y política y plantear algunos problemas que conlleva su propuesta.

La historia social propuesta y practicada por Salazar no pretende ser una subdisciplina de la historia general, tal como la historia económica, de mentalidades, etc. Busca más bien redefinir la historia de Chile en su conjunto desde una perspectiva popular lo más inclusiva posible; elaborar, en suma, una “ciencia del pueblo” (Salazar, Gabriel. Labradores, peones y proletarios, LOM Ediciones, Santiago, 2000, 8-9). Ello exige ir más allá del estudio de la clase obrera y de las organizaciones políticas y sindicales asociadas, hasta abarcar el conjunto de las clases populares: gobiernos locales, campesinos, obreros, mineros, pequeños empresarios, mujeres y niños, el “bajo pueblo” (Salazar, Gabriel. La violencia política popular en las Grandes Alamedas [1990], LOM Ediciones, Santiago, 2006, 27 y ss.).

Para Salazar el pueblo detenta la historicidad, lo que no quiere decir que sea quien figura necesariamente en el primer plano en los acontecimientos; más bien, se podría decir lo contrario, que muchos de sus movimientos están -y en su provecho inclusive- sumergidos (Salazar, Gabriel, En el nombre del poder popular constituyente, LOM Ediciones, Santiago, 2011, 35). No encuentran por ello eco en la clase política, que los ignora o los reprime. Su historicidad remite a su capacidad de cambio histórico y colectivo: “la historicidad se concentra progresivamente en las masas alienadas… el ‘pueblo’ es la parte de la nación que detenta el poder histórico” (Labradores, peones y proletarios, 15). Por lo tanto, el suyo no es un mero hacer histórico entre otros; sino un hacer Historia, transformar profundamente la sociedad en un sentido democrático y humanista (Salazar, Gabriel, Construcción de Estado en Chile (1800-1837), Editorial Sudamericana, Santiago, 2005, Cap. 1, 13-40).

La elite chilena carece de dicha historicidad, pues su Leitmotiv es mantener su posición de privilegio, usufructuando del Estado, “el instrumento auxiliar de la oligarquía de turno”, como señala Salazar citando a Jocelyn-Holt (Labradores, peones y proletarios, 21). Es un patriciado mercantil que defiende el liberalismo solo en lo relativo al libre cambio, medio de conservación de sus beneficios materiales; no en cuanto al goce de la igualdad jurídica o de los derechos políticos. Por el contrario, dichos derechos son abiertamente violados cuando la clase dominante lo requiere, mediante la violencia de la clase civil o militar (La violencia política popular, 67-101). En consecuencia, la única posibilidad de una verdadera democracia ciudadana radica en el pueblo.

El pueblo es también el titular de la soberanía. Ser soberano es detentar el poder, “para construir y reconstruir el Estado” (Construcción de Estado en Chile, 27-28). De acuerdo con Salazar y Pinto, la soberanía es inclusive el máximo derecho del ciudadano (Salazar, Gabriel y Pinto, Julio, Historia contemporánea de Chile I, 1999, 8). Salazar parece considerarlo un derecho natural e irrenunciable, como Rousseau, para quien “renunciar a su libertad es renunciar a su cualidad de hombre, a los derechos e incluso a los deberes de la humanidad” (Del contrato social, Libro I, Cap. IV). La oligarquía le ha sustraído dicho poder soberano al pueblo, pero éste resiste exitosamente dicha pérdida: “las masas alienadas despojan a los alienadores de su historicidad, precisamente a través de los mecanismos de opresión, y más mientras más alienantes sean éstos” (Labradores, peones y proletarios, 15).

El argumento de Salazar respecto al origen y fundamento del poder político tiene un evidente tono rousseauniano. Fue Rousseau quien sostuvo por primera vez la idea de que el poder reside en el pueblo y sostuvo que la igualdad y la libertad -condiciones fundamentales del ejercicio de la soberanía- habían sido negados por un contrato social ilegítimo, basado en la propiedad privada y en el Estado. Salazar, por su parte, afirma que el gobierno republicano se ha ejercido bajo el signo de la usurpación y que, por ende, ha carecido de legitimidad, que en esencia es ciudadana, “un valor que emana de la sociedad” (Labradores, peones y proletarios, 16-17). En efecto, la legitimidad requiere una “correspondencia positiva con la voluntad soberana de la sociedad civil” (Construcción de Estado en Chile, 17).

La pregunta obvia que se suscita al respecto es cómo concibe Salazar dicho nuevo orden. Es una demanda lógica para quien señala que la historia social no trata únicamente del pasado y del presente, sino también del futuro. Salazar dice muy poco al respecto, pero una interesante observación se refiere a las similitudes entre Recabarren y “los teóricos clásicos de la democracia republicana-participativa: Tocqueville o Rousseau, y con autores modernos, como Arendt y Habermas que definen el poder desde esas bases” (En el nombre del poder popular constituyente, 64). De acuerdo con ello, Salazar propondría una democracia republicana, o sea, donde los asuntos públicos sean materia de interés de todos los ciudadanos; y participativa, en la que el pueblo tomaría parte activa en las decisiones. Es un inicio prometedor, pero todavía insuficiente. Una caracterización más detallada del poder constituyente es la siguiente: “que puede y debe ejercer el pueblo por sí mismo -en tanto que ciudadanía soberana- para construir, según su voluntad deliberada y libremente expresada (junto al Mercado y la Sociedad Civil) que le parezca necesario y conveniente para su desarrollo y bienestar” (En el nombre del poder popular constituyente, 27).

La formulación recién citada es muy insatisfactoria como caracterización de un régimen democrático. Definir el poder constituyente en función de la soberanía es tautológico, en cuanto dicho poder no puede tener lugar a menos que sea precisamente soberano. Por otra parte, Salazar insiste enfáticamente en la separación entre pueblo/ciudadanía y élites, por lo que un gobierno del pueblo sería en principio excluyente de estas últimas. Salazar resuelve el problema incorporando al mercado y a la sociedad civil, aunque la distinción entre pueblo y sociedad civil es una incógnita, como también entre mercado y clase mercantil.

Más aún, un gobierno democrático no puede sostenerse en distinciones corporativas (pueblo/mercado/sociedad civil) sino que requiere necesariamente una noción de ciudadanía. En tanto ciudadanos, todos participamos de ciertos derechos fundamentales que nos protegen de la arbitrariedad y el abuso de los gobernantes. Por lo tanto, la “voluntad deliberada y libremente expresada” del pueblo debe ajustarse a dichos derechos. Y este es el mayor vacío en la formulación de Salazar. Por el contrario, Rousseau -el padre de la democracia participativa- concede una importancia fundamental a la ley. La ley es la mejor herramienta para proteger los derechos de los ciudadanos: “el primer deber de los jefes es velar por la observancia de las leyes” (Jean-Jacques Rousseau, Fragmentos políticos, 2006, 244); “Se necesitan por tanto convenciones y leyes para unir los derechos a los deberes y volver la justicia a su objeto” (Jean-Jacques Rousseau, Del contrato social, Libro II, Cap. VI).

Salazar agrega una idea realmente inquietante. Al recuperar su soberanía, las clases populares llevarían a cabo una revancha sobre la oligarquía: “Hemos aprendido a conocer cómo es el jueguito asociado que ustedes juegan… más temprano que tarde, sabrán también de nuestro poder constituyente” (En el nombre del poder popular constituyente, 25). Después de tantas experiencias dramáticas de muchas revoluciones devenidas dictaduras totalitarias en el siglo XX, esta es una afirmación inaceptable.

No obstante, Salazar no apela a una revolución, sino a la acción transformadora de un amplio y diverso movimiento social (pobladores, estudiantes, pueblos originarios, etc.). ¿Cuál es la meta común de todos estos movimientos? La constitución de una asamblea popular constituyente (En el nombre del poder popular constituyente, 41-42). Revisaremos estos planteamientos en la segunda parte.

Segunda parte: historia y mito político

Como hemos intentado mostrar, la historia social elaborada por Salazar no puede ser adecuadamente comprendida sin considerar el fuerte motivo político que la anima. Pero no se trata de un componente entre otros, sino del eje articulador de su obra, en la cual no cabe realmente la separación de lo histórico y lo político, pues, como Karl Marx, Salazar no cree en la elaboración de utopías sino en el arraigo efectivo de un gran movimiento emancipador en la historia.

Por otro lado, se debe tener muy presente que la historia no es un monopolio de la historiografía. Podemos hablar de una historia mítica, como La Ilíada o La Odisea; de una poética de la historia, como Canto General de Neruda o en La expresión americana de Lezama Lima; o también, como en Kant, Hegel o Marx, de una filosofía de la historia. Creemos que, en el caso de la obra de Salazar, la conjunción entre lo histórico y lo político conlleva la elaboración de un mito político, a la manera de Georges Sorel: “Los mitos revolucionarios actuales son casi puros; permiten comprender la actividad, los sentimientos y las ideas de las masas populares que se preparan a entablar una lucha decisiva; no son descripciones de cosas, sino expresiones de voluntades” (Reflexiones sobre la violencia [1907], Alianza Editorial, Madrid, 2003, 90).

El mito político elaborado por Salazar se conforma de tres elementos interrelacionados. El primero es la conformación de dos grandes arquetipos históricos, la elite o élite dirigente, clase política civil y militar y el pueblo, bajo pueblo, ciudadanía o inclusive sociedad civil. Las distintas realidades asociadas a estos conceptos son agrupadas como si se tratara de un mismo sujeto histórico-social, fundamentalmente homogéneo en sus características y comportamientos.

En segundo término, se asume que, debido a sus orientaciones disímiles -democratizadoras y productivistas, en el caso del pueblo; autoritarias y rentistas de la élite- estas dos figuras se encuentran en un enfrentamiento permanente entre ellos, que no excluye períodos de menor antagonismo así como otros de “reventón histórico”, como en las movilizaciones populares.

El tercer aspecto dice relación con un sentido épico de la lucha política, pues, aunque el pueblo es muchas veces atropellado y reprimido, debiera encontrar finalmente su victoria en el futuro. La asamblea constituyente sería el hito que define un antes y después en la historia de Chile, el inicio de la emancipación del pueblo. Por supuesto que no negamos el importante papel de la participación popular en una democracia social. Con Maquiavelo, consideramos al pueblo “como guardián de la libertad” (Discursos sobre la primera época de Tito Livio, Alianza Editorial, Madrid, 2000, 44). Sin embargo, creemos que la conformación de la voluntad política del pueblo requiere tomar en cuenta su heterogeneidad de organizaciones, demandas, aspiraciones y formas de lucha. No existe el pueblo-uno, como señala nuestro colega Manuel Antonio Baeza. Ni tampoco hay un ejemplo histórico, nacional o extranjero, en el que los movimientos sociales hayan conformado un movimiento unitario. No ocurrió en Mayo del 68, donde los estudiantes no lograron sumar al movimiento obrero; tampoco ocurrió en Chile durante el estallido social. Esto no excluye la existencia de similitudes, convergencias y alianzas entre distintas causas y sus organizaciones.

La idea de que la asamblea constituyente sería el punto de partida de dicha refundación, el paso hacia el gobierno del pueblo o de la ciudadanía, constituye el elemento central de este discurso histórico-mítico. En Salazar, la asamblea constituyente es el hito que rompe con las cadenas del pasado e inaugura una nueva fase histórica. Su propia presencia reiterada en los textos de Gabriel Salazar no responde a un énfasis conceptual, sino a una convocatoria, a un llamado. La obra misma se orienta a la movilización ciudadana en torno a una asamblea constituyente, transformándose en constitutiva de la realidad que describe. Es performativa más que comprobatoria, como todo discurso político fundacional, y funciona a la vez como instancia de juicio del presente (Derrida, Jacques, Otobiografías, Amorrortu Editores, Buenos Aires-Madrid, 2006, 16-17, 22).

Como vimos, la mejor manera de comprender este paso de la historia al mito político es el pensamiento de Georges Sorel, que, influido por la filosofía irracionalista de Bergson y de Bakunin, supo aportar al discurso marxista un elemento mítico destinado a convocar a las masas obreras de una manera que ninguna explicación teórica podría hacerlo: la huelga general. El mismo papel tiene la asamblea constituyente en la obra de Salazar. No se trata de un juicio historiográfico inapropiado; no dudamos de que hay antecedentes de ella en el pasado, pero el mito político no requiere una constatación en la realidad: “no cabe rechazar un mito puesto que, en el fondo, es idéntico a las convicciones de un grupo, y constituye la expresión de esas convicciones en un lenguaje de movimiento” (Reflexiones sobre la violencia, 91). Es a esa apropiación de las masas a lo que apunta la obra de Salazar.

Desde una perspectiva crítica, la propuesta de Salazar de una asamblea constituyente como inicio de una democracia plena no capta la complejidad de los procesos políticos contemporáneos. Por ejemplo, si bien la asamblea constituyente fue una consigna clave durante el Estallido Social, el proceso de cambio resultó frustrado y no logró romper con el status quo. La transformación anhelada, que suponía una ruptura radical con el pasado, fue rechazada por el mismo pueblo al que se quería representar. A esto debemos agregar la polarización de opiniones y las burbujas informáticas, que, lejos de generar un espacio de deliberación plural, han fragmentado aún más el debate político, favoreciendo narrativas simplificadas y discursos populistas que distorsionan las demandas sociales.

Surge otra pregunta fundamental: ¿en qué momento podemos juzgar como genuina la expresión popular? ¿Serán genuinas aquellas expresiones que coinciden con nuestro sector político o causa? En este contexto, la “autenticidad” del pueblo se convierte en un criterio ambiguo, ya que las mismas organizaciones políticas y sociales y los medios que amplifican las demandas sociales también las filtran y moldean según intereses particulares. En cambio, al suponer un proceso sin quiebres ni grandes tensiones, Salazar convierte su relato histórico en un mito político, como ha ocurrido antes con la Revolución Francesa, la Rusa, la Cubana, Mayo del 68.

Este es, en nuestra opinión, el mensaje más trascendente de su obra, su legado más perdurable en la ciudadanía, más allá de estudiantes y especialistas: su llamado a la asamblea constituyente y, como diría Rousseau, a la liberación del pueblo de sus cadenas. Lejos de ser un rechazo a su visión histórica-mítica, lo señalado significa una revalorización y un reconocimiento del impacto social profundo de los mitos políticos como “fuerzas históricas” al ser apropiadas por las masas (Reflexiones sobre la violencia, 82 y 89).