por Xataka

4 de agosto de 2025

¿De dónde ha salido el gigantesco reactor termonuclear que llamamos Sol? ¿Y los ocho planetas que giran a su alrededor? ¿Y las lunas que giran alrededor de esos planetas? Desde las insoportables temperaturas de Venus hasta la gélida y silenciosa nube de Oort. Cada planeta, luna y asteroide del sistema solar cuenta una historia de miles de millones de años de evolución cósmica. Es la historia de nuestro propio origen, un viaje caótico de 4.600 millones de años.

Índice de Contenidos (7)

Qué es el sistema solar y dónde está en el universo

Para ubicarnos, lo primero es saber dónde estamos. El sistema solar es un sistema planetario (un conjunto de planetas que orbitan una estrella) en un lugar relativamente tranquilo de una galaxia llamada Vía Láctea: el brazo de Orión. La Vía Láctea es una galaxia espiral y Orión es uno de sus brazos menores, situado entre dos grandes brazos espirales: Sagitario y Perseo.

Las estrellas de la Vía Láctea giran alrededor de un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia, a 26.000 años luz del brazo de Orión. Todo el conjunto viaja a una velocidad de unos 828.000 km/h, tardando unos 230 millones de años en completar una órbita.

El ancla de nuestro sistema solar es una estrella de tipo G2 V que llamamos Sol. Es lo que da identidad a todo lo que gira a su alrededor. Que no es poco: ocho planetas principales (Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno), cinco planetas enanos reconocidos oficialmente (Plutón, Ceres, Eris, Makemake y Haumea), cientos de satélites naturales que llamamos lunas (algunos tan grandes y complejos como los propios planetas) y millones de asteroides y cometas (restos de su tumultuosa formación).

Los límites del sistema solar se extienden mucho más allá de la órbita del planeta más lejano, Neptuno. Por detrás se encuentra el cinturón de Kuiper, un amplio anillo de cuerpos helados, y el hogar de planetas enanos como Plutón. Es nuestro desguace, un cementerio de los bloques de construcción planetarios que no llegaron a cuajar. Pero hay más.

Aún más lejos, envolviéndonos por completo, se encuentra la hipotética nube de Oort. Aunque nunca la hemos observado directamente, su existencia se predice por los modelos matemáticos y la observación de cometas de periodo largo que provienen de allí. Esta gigantesca esfera de hielo marca la verdadera frontera de influencia gravitacional del Sol, extendiéndose a 1,6 años luz de distancia, casi la mitad del camino hasta la estrella más cercana, Próxima Centauri.

Toda esta estructura está contenida en una burbuja protectora creada por el propio Sol: la heliosfera. Se trata de una vasta región inflada por el viento solar, un flujo constante de partículas cargadas que emanan de nuestra estrella en todas las direcciones. El punto donde el viento solar choca con el medio interestelar se llama frente de choque de terminación. Las sondas Voyager 1 y 2, lanzadas en 1977, fueron las primeras en cruzar esta frontera y ahora navegan por la heliopausa, la antesala del espacio interestelar donde termina el sistema solar.

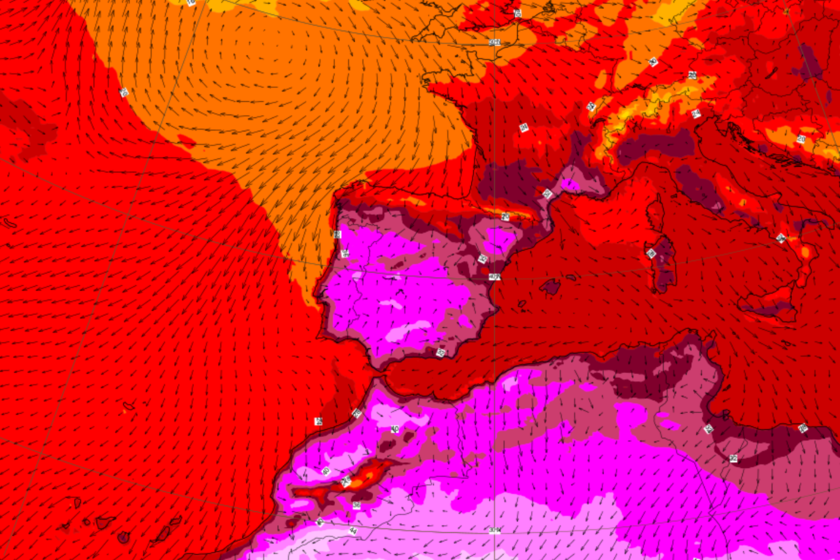

El origen del sistema solar: la hipótesis nebular

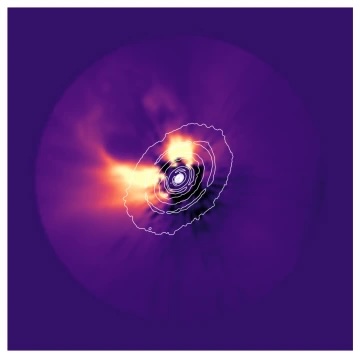

Disco protoplanetario de una estrella joven. Imagen: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt

Disco protoplanetario de una estrella joven. Imagen: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt

Todo comenzó hace unos 4.600 millones de años. La teoría más aceptada, conocida como la hipótesis nebular, define el nacimiento de nuestro sistema solar como el colapso gravitacional de una gigantesca y densa nube de gas y polvo interestelar. Esta nube no estaba sola en la galaxia: probablemente fuera parte de una "guardería estelar" mucho más grande.

¿Qué provocó el colapso? Los científicos creen que el detonante fue la onda de choque de una supernova cercana, la explosión de una estrella masiva moribunda. Esta sacudida cósmica comprimió regiones de la nube, creando bolsas de material lo suficientemente densas como para que la gravedad tomara el control y comenzara a atraer más y más materia hacia su centro.

A medida que la nube se comprimía, comenzó a girar a más velocidad por efecto de la conservación del momento angular, el mismo principio que hace que una patinadora sobre hielo gire más rápido al encoger sus brazos. Este giro aplanó la nube formando un enorme disco de material, conocido como nebulosa solar.

En el centro de este disco, la acumulación de material fue brutal. La gravedad acumuló gas y polvo, aumentando la presión y la temperatura a niveles inimaginables. La bola de gas supercaliente se convirtió en una protoestrella. Finalmente, la presión en su núcleo fue tan inmensa que los átomos de hidrógeno comenzaron a fusionarse para formar helio en un proceso natural de fusión termonuclear, liberando una cantidad colosal de energía. Así nació el Sol, que aún concentra más del 99,8% de la masa de todo el sistema solar.

El violento nacimiento de los planetas

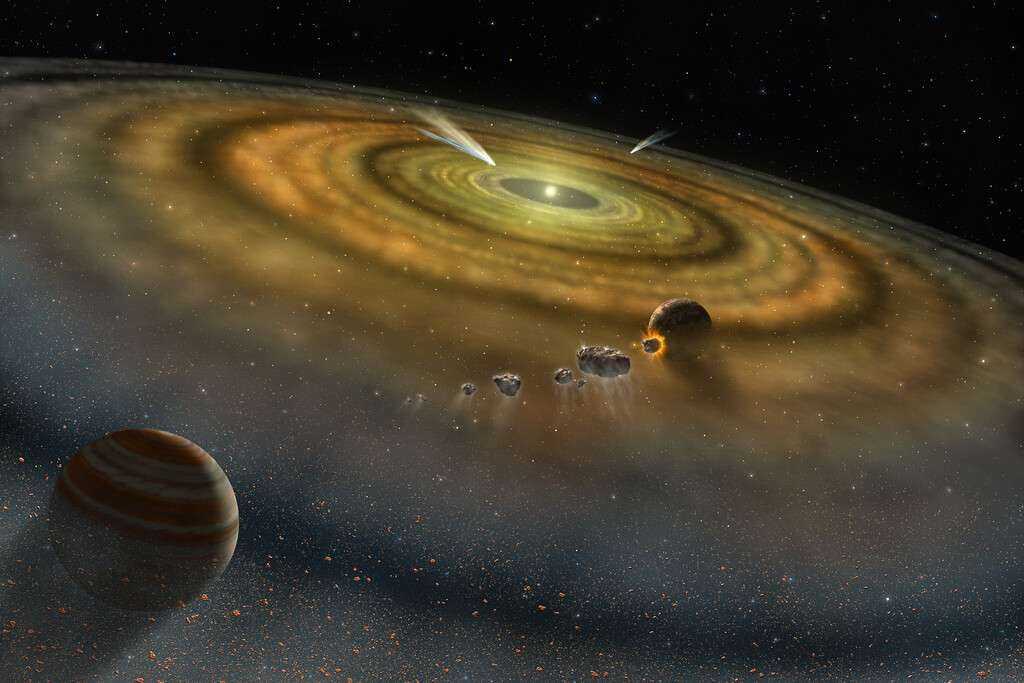

Mientras el Sol se encendía por primera vez, el resto de material que quedó inactivo, conocido como disco protoplanetario, comenzó el proceso de acreción. Los granos de polvo, inicialmente más pequeños que un cabello humano, comenzaron a unirse gracias a fuerzas electrostáticas.

Estos grumos formaron a su vez agregados más grandes, convirtiéndose en guijarros y luego en rocas de varios metros. Con el tiempo, ya con suficiente masa, empezaron a atraerse gravitacionalmente hasta formar objetos de kilómetros de diámetro llamados cuerpos planetesimales: los ladrillos que construyen los planetas.

Lo que siguió fue un derby cósmico. Durante decenas de millones de años, los planetesimales chocaron entre sí en eventos tan increíblemente violentos que se conocen como "impactos gigantes". Los científicos estudian estos eventos mediante simulaciones por ordenador, ya que recrearlos a escala en un laboratorio es imposible.

Los impactos gigantes tenían tres posibles resultados. La acreción: en colisiones a velocidades y ángulos relativamente suaves, los dos cuerpos se fusionaban para formar un objeto más grande. El hit-and-run: en impactos más rápidos y rasantes, los cuerpos podían chocar y seguir su camino, a menudo robándose material el uno al otro en el proceso. Y el resultado catastrófico: en impactos más energéticos, uno o ambos cuerpos eran destruidos.

Este último proceso destructivo fue, paradójicamente, el que construyó nuestro sistema solar. La propia formación de la Luna es el ejemplo más famoso. La teoría es que un protoplaneta del tamaño de Marte, apodado Theia, chocó contra una proto-Tierra. El impacto no fue frontal, sino oblicuo, pulverizando Theia y gran parte del manto terrestre, que lanzó una enorme cantidad de escombros al espacio. Este material formó un disco alrededor de la Tierra que, con el tiempo, se aglomeró para formar la Luna.

Cómo está formado el sistema solar

La ordenada estructura de nuestro sistema solar (planetas rocosos cerca del Sol, planetas gaseosos lejos de la estrella) no es casual. Es una consecuencia directa de las temperaturas que tenía el disco protoplanetario. La clave era la "línea de nieve" del disco, una región situada donde hoy se encuentra el cinturón de asteroides que marcaba una frontera crítica.

De la línea de nieve hacia dentro: calor. Era la zona más cercana al joven Sol, por lo que las temperaturas eran demasiado altas para que compuestos volátiles como el agua, el amoniaco o el metano pudieran condensarse en forma de hielo. Solo los materiales con puntos de fusión altos, como las rocas (silicatos) y los metales (hierro, níquel), se mantenían sólidos. Al haber menos material sólido disponible, los planetas que se formaron a este lado del sistema solar fueron más pequeños, densos y rocosos.

De la línea de nieve hacia fuera: frío. En las regiones más lejanas no solo había roca y metal, sino también abundante hielo de agua, amoniaco y metano. Este material adicional permitió que se formaran núcleos planetarios mucho más grandes, de hasta 10 veces la masa de la Tierra.

Una vez alcanzaron esta masa crítica, su gravedad fue tan potente que comenzó a atraer y capturar ingentes cantidades de hidrógeno y helio del disco nebular. Este proceso tuvo que ser muy rápido y ocurrir durante los primeros 10 millones de años, antes de que el intenso viento solar del Sol barriera todo el gas sobrante del sistema. Así nacieron los gigantes gaseosos.

Los restos del naufragio cósmico

No todo el material del disco protoplanetario acabó formando planetas. El sistema solar está lleno de "restos" de su formación, empezando por el cinturón de asteroides. Situado entre Marte y Júpiter, es una vasta colección de rocas y metales que nunca llegaron a unirse para formar un planeta. La inmensa influencia gravitacional del cercano Júpiter perturbaba constantemente sus órbitas, impidiendo su acreción en un cuerpo mayor

Los cometas, por su parte, son "bolas de nieve sucias", cuerpos compuestos de roca, polvo y hielos. Se consideran fósiles primordiales del sistema solar, puesto que su composición apenas ha cambiado en 4.600 millones de años. Provienen principalmente de dos lugares: los de periodo corto, del cinturón de Kuiper; y los de periodo largo, de la lejana nube de Oort.

Por último, los meteoroides, meteoros y meteoritos. Los meteoroides son las rocas más pequeñas que orbitan el Sol. Cuando entran en nuestra atmósfera y se queman por la fricción, los vemos como meteoros, más conocidos como estrellas fugaces. Si algún trozo sobrevive y llega al suelo, se le llama meteorito.

Planetas del sistema solar y su orden

Cada uno de los planetas de nuestro vecindario es un mundo único con una historia y características especiales. Del más cercano al más lejano al Sol:

Mercurio. Es el planeta más pequeño y próximo a la estrella, un mundo de extremos. Su superficie, acribillada de cráteres, se asemeja a la de nuestra Luna porque prácticamente carece de atmósfera para protegerse y atrapar el calor. Las temperaturas de su superficie oscilan brutalmente entre los 430 °C por el día y los -180 °C por la noche. Aun así, hay pruebas de que contiene hielo de agua en los cráteres permanentemente en sombra de sus polos.

Fue visitado por la sonda Mariner 10 en los 70 y estudiado en detalle por la misión MESSENGER, que lo orbitó entre 2011 y 2015. La sonda europea BepiColombo comenzará a orbitarlo en 2026.

Venus. Se dice que es el gemelo de la Tierra por su tamaño similar, pero Venus es un auténtico infierno. Tiene una atmósfera densísima, compuesta en un 96% por dióxido de carbono, lo que ha desencadenado un efecto invernadero desbocado. Su superficie mantiene una temperatura constante de 465 °C, suficiente para derretir el plomo. Gira sobre su eje muy lentamente y en dirección contraria a la mayoría de los planetas, lo que se conoce como rotación retrógrada.

Ha sido visitado por más de 40 naves, las primeras de ellas soviéticas. La misión Magallanes de la NASA cartografió su superficie con radar en los 90, revelando volcanes y montañas bajo su perpetua capa de nubes de ácido sulfúrico. Más recientemente, Venus Express de la ESA estudió su atmósfera en detalle.

Tierra. Es el único planeta del sistema con agua líquida en su superficie y continentes, una atmósfera rica en oxígeno y, por supuesto, vida. Sus placas tectónicas activas lo convierten en un mundo dinámico y en constante cambio, protegido a la vez por un campo magnético global.

Tiene un único satélite natural, la Luna, cuya influencia gravitacional estabiliza el eje de rotación del planeta y produce las mareas.

Marte. El planeta rojo debe su color al óxido de hierro del suelo. Hoy es un desierto helado con una atmósfera muy tenue, pero tenemos abundantes evidencias geológicas (cauces de ríos secos, deltas, minerales formados en agua) de que en su pasado fue un mundo mucho más cálido y húmedo, con lagos y quizás océanos de agua.

Tiene dos pequeñas lunas de forma irregular, Fobos y Deimos, que se cree que son asteroides capturados. Es el planeta más explorado mediante rovers y orbitadores, con misiones icónicas como Curiosity y Perseverance aún activas buscando signos de vida microbiana pasada en su superficie. La misión europea ExoMars también explorará su superficie con el rover Rosalind Franklin.

Júpiter. El planeta más grande del sistema solar, y de alguna forma su protector. Es un gigante gaseoso tan masivo que contiene más del doble de la masa de todos los demás planetas juntos. No tiene una superficie sólida: su atmósfera de hidrógeno y helio se vuelve cada vez más densa, hasta convertirse en un océano de hidrógeno metálico líquido. Su rasgo más famoso es la Gran Mancha Roja, una tormenta anticiclónica más grande que la Tierra que lleva siglos activa.

Júpiter tiene un sistema de anillos tenues y un vasto séquito de lunas: más de 90 confirmadas. Las cuatro más grandes, descubiertas por Galileo Galilei son Ío, Europa, Ganimedes y Calisto. Ío es el objeto más volcánico del sistema solar, y Europa esconde un enorme océano de agua líquida bajo su corteza de hielo, por lo que es un objetivo prioritario en la búsqueda de vida extraterrestre. Han visitado Júpiter las sondas Pioneer y Voyager. Lo ha orbitado la misión Galileo y, más recientemente, Juno. La misión europea JUICE explorará sus lunas heladas.

Saturno. El planeta más fotogénico del sistema solar, con permiso de la Tierra, por su espectacular y complejo sistema de anillos. Al igual que Júpiter, es un gigante gaseoso compuesto principalmente de hidrógeno y helio. Su atmósfera tiene vientos de hasta 1.800 km/h.

En cuanto a los anillos, aunque parecen sólidos, están compuestos por miles de millones de partículas de hielo y roca, que van desde granos de polvo hasta trozos del tamaño de una casa. Tiene más de 140 lunas, entre las que destaca Titán, el único satélite del sistema solar con una atmósfera densa (incluso más que la de la Tierra), lo que le permite tener lagos de metano y etano líquidos en su superficie.

Otra luna más interesante en la búsqueda de vida es Encélado, que expulsa géiseres de agua helada al espacio desde un océano subterráneo. La misión conjunta de la NASA y la ESA Cassini-Huygens nos enseñó todo esto orbitando Saturno y sus lunas durante 13 años.

Urano. Un gigante de hielo. Es de color azul verdoso pálido por el metano de su atmósfera, que principalmente contiene hidrógeno y helio. Su característica más extraña es que rota "de lado", con su eje casi paralelo al plano de su órbita. Lo más probable es que sea el resultado de una colisión colosal con otro cuerpo durante la formación del sistema solar.

Urano tiene un sistema de anillos oscuros y 27 lunas conocidas, con nombres extraídos de las obras de Shakespeare y Alexander Pope. Solo ha sido visitado de cerca una vez, por la Voyager 2 en 1986, pero recibirá nuevos visitantes pronto.

Neptuno. El planeta más lejano del Sol, otro gigante de hielo de un intenso color azul. A pesar de ser tan distante, es un mundo dinámico con los vientos más rápidos del sistema solar, que alcanzan los 2.100 km/h. Posee un sistema de anillos tenues y fragmentados, y 14 lunas conocidas.

La más grande, Tritón, es un mundo helado geológicamente activo que orbita en dirección contraria a la rotación del planeta, lo que sugiere que fue un objeto del cinturón de Kuiper capturado por la gravedad de Neptuno. Al igual que Urano, solo ha sido visitado por la Voyager 2 en su sobrevuelo de 1989.

¿Hay más sistemas solares como el nuestro?

Solo la Vía Láctea contiene 200.000 millones de estrellas. En el universo observable hay al menos dos billones de galaxias. La cantidad de estrellas es inimaginable. Podemos intuir que no somos un sistema solar único, pero aunque hemos observado sistemas estelares con planetas potencialmente habitables, todavía no hemos visto vida extraterrestre dentro o fuera de nuestro sistema solar.

La paradoja de Fermi nos empuja a preguntarnos por qué. Mientras tanto, cada nave que mandamos a explorar otros planetas de nuestro vecindario nos ayuda a componer el gran puzzle de la formación planetaria y, en última instancia, qué probabilidad hay de que haya otros como nosotros a unas estrellas de distancia.

Imagen | NASA

-

La noticia

Cómo se formó el sistema solar: todas las explosiones y colisiones cósmicas que nos han traído hasta aquí

fue publicada originalmente en

Xataka

por

Matías S. Zavia

.